Que nunca se apague la llama de Miguel Ángel Blanco

La llama eterna de John F. Kennedy recuerda el legado del presidente asesinado en el Cementerio de Arlington. El recuerdo mantiene vivas a las personas que ya no están. Aunque mueran, perviven si el ejemplo de sus actos queda impregnado en la memoria individual y colectiva. Una llama similar, física o metafórica, debe servir para recordar la ingente figura de Miguel Ángel Blanco. Aquellos días de verano de hace 20 años han de permanecer intactos para siempre. El maldito 12 de julio de 1997 tendría que estudiarse en las escuelas, en los institutos y en las universidades como materia clave de la historia de España. La figura del concejal de Ermua es imprescindible para entender nuestra sociedad actual. Un chico noble y tranquilo que amaba la música y siempre le decía a sus padres que a él no podía pasarle nada porque no tenía enemigos. Hombre valeroso que defendió los principios democráticos en el País Vasco en una época en la que las personas morían o eran secuestradas —a veces ambas cosas— por creer en la libertad. Un joven concejal de pueblo que llevaba sólo dos años en política pero que discutía con apasionado respeto con los radicales de Herri Batasuna. Hijo de unos padres humildes, hermano de una gran hermana, recién licenciado en Empresariales y novio de 29 años a punto de casarse. Un político al que no le dio tiempo a vivir lo suficiente pero que jamás se doblegó ante el silencio.

Su asesinato supuso el principio del fin para ETA. Los criminales de la banda, Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, e Irantzu Gallastegui Sodupe, alias Amaia, traspasaron todas las fronteras de la indecencia cuando le quitaron la vida al concejal del PP. Lo hicieron por venganza —tras chantajear al Gobierno con el acercamiento de los presos de ETA— a sangre fría y cámara lenta. Un modus operandi propio del grupo mafioso que ha sido ETA durante sus 58 años de existencia. Lo hicieron por la espalda y con una pistola, con la víctima maniatada y sin la más mínima posibilidad de defensa. La banda terrorista fue, y siempre será, una fosa séptica de la cobardía, por mucho que ahora Arnaldo Otegi quiera blanquear la historia de una infamia que se ha llevado por delante más de 900 vidas, ha dejado a 16.000 personas heridas, quemadas o mutiladas y ha trastocado para siempre la existencia de 42.000 seres humanos que han tenido que padecer una insoportable angustia física y psicológica debido a las constantes extorsiones y amenazas. Los terroristas quisieron que España pagara con su dolor el exitoso trabajo de la Guardia Civil en la liberación de José Antonio Ortega Lara. El funcionario de Prisiones volvió a ver la luz apenas diez días antes del asesinato de Miguel Ángel Blanco tras 532 días de cautiverio en un zulo de la localidad guipuzcoana de Mondragón.

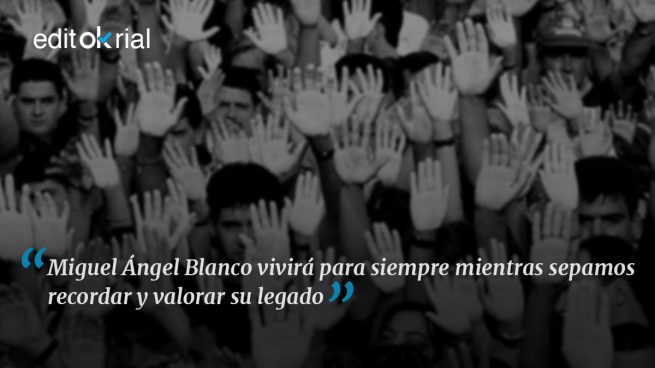

ETA no podía soportar tanta paz en España, ya que también había sido liberado con vida el empresario vasco Cosme Delclaux. De ahí que perpetraran un crimen abyecto con 48 horas de angustiosa cuenta atrás. No obstante, y a pesar de ser capaces de efectuar la más despreciable ignominia, el efecto de aquella acción fue el contrario del que los asesinos habían planeado. El secuestro y posterior asesinato del edil de Ermua rompió las cadenas del miedo. Las calles de Euskadi dejaron de ser coto privado de los abertxales. Los ciudadanos recuperaron su dignidad. El silencio tornó en grito. La frustración en protesta. El valor se escenificó a cara descubierta tanto por parte de los vecinos como de la propia Ertzaintza —Policía vasca—. Por primera vez, las víctimas sostuvieron la mirada de los verdugos. El pueblo vasco y España entera demostraron a los criminales que esa era una sociedad nueva y sin miedo. Una sociedad que gritó como una sola voz: ¡Basta ya! Una sociedad de manos blancas mirando al cielo donde todas las personas que creían en el respeto se unieron en lo que se denominó como el ‘espíritu de Ermua’. Dos décadas después, ETA ya no existe, reducida a la nada por el Estado de Derecho. La memoria de Miguel Ángel, sin embargo, está más presente que nunca. La obligación de todos los demócratas, los de ahora y los que vendrán en el futuro, es que no se apague nunca su llama. Él es el símbolo de que una España mejor y más unida es posible. Miguel Ángel Blanco vivirá mientras lo recordemos.